In zugelassenen voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern spielt die Energieeffizienz eine entscheidende Rolle. Neben der Verantwortung für das Wohlergehen der Patienten und Bewohner sollten diese Einrichtungen auch nachhaltige Maßnahmen ergreifen, um Energiekosten zu senken und ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Eine professionelle Energieberatung kann dabei helfen, Potenziale zur Energieeinsparung und -effizienz zu identifizieren. In diesem Blogbeitrag werden wir die Bedeutung der Energieberatung für zugelassene Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser genauer betrachten.

Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen:

Energieexperten analysieren den Energieverbrauch der Einrichtung und identifizieren ineffiziente Systeme oder Ausrüstungen. Durch den Einsatz energieeffizienter Beleuchtung, Heizungs- und Kühlsysteme sowie die Optimierung der Gebäudedämmung können erhebliche Einsparungen erzielt werden. Eine Energieberatung bietet eine fundierte Grundlage für die Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Kosteneinsparungen:

Die Senkung der Energiekosten ist für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser von großer Bedeutung, da sie oft hohe Energieverbraucher sind. Durch die Umstellung auf energieeffiziente Technologien und die Implementierung von energieeinsparenden Verfahren können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Diese eingesparten Ressourcen können dann für die Verbesserung der Patientenversorgung und die Modernisierung der Einrichtung verwendet werden.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz:

Zudem tragen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser eine gesellschaftliche Verantwortung, auch in Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die effiziente Nutzung von Ressourcen und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes können sie einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Eine nachhaltige Ausrichtung verbessert nicht nur das Image der Einrichtung, sondern kann auch die Zufriedenheit der Bewohner, Patienten und Mitarbeiter steigern.

Einhaltung von Vorschriften und Standards:

Auch müssen oft bestimmte Vorschriften und Standards in Bezug auf Energieeffizienz und Umweltschutz eingehalten werden. Eine Energieberatung hilft dabei, sicherzustellen, dass die Einrichtung den geltenden Bestimmungen entspricht. Energieexperten können die aktuellen Richtlinien analysieren und Empfehlungen geben, wie die Einrichtung die erforderlichen Standards erfüllen kann. Die Einhaltung der Vorschriften schützt nicht nur vor rechtlichen Konsequenzen, sondern zeigt auch das Engagement der Einrichtung für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Betriebsführung.

Fazit:

Eine professionelle Energieberatung ist für zugelassene voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser von großer Bedeutung. Sie ermöglicht die

Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen, senkt die Betriebskosten, trägt zur Nachhaltigkeit bei und stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher. Durch eine optimierte Energieeffizienz können diese Einrichtungen ihre Ressourcen effizienter nutzen und ihre finanzielle Stabilität verbessern, während sie gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Eine Investition in eine Energieberatung ist somit eine sinnvolle Maßnahme für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, um sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele zu erreichen.

Autorin: Julia Weigelt

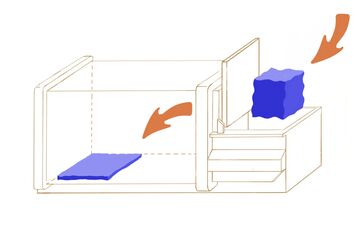

Die effiziente und nachhaltige Entsorgung von Abfällen ist zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit geworden. Unternehmen und Gemeinden suchen kontinuierlich nach innovativen Lösungen, um Abfallvolumen zu reduzieren und Transportkosten zu optimieren. In diesem Zusammenhang gewinnen mobile Behälterpressen zunehmend an Bedeutung. In diesem Blogbeitrag werfen wir einen Blick auf die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten dieser technologischen Innovation, sowie die kürzlich erschienene DGUV Informationen 214-087„Mobile Behälterpressen“.

Diese neu vorliegende Information bietet Hinweise und Empfehlungen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken vermieden werden können. Dies gilt insbesondere im Kontext der Beschaffung, Ausstattung und Auswahl geeigneter mobiler Behälterpressen, der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, der Festlegung betriebsspezifischer Maßnahmen sowie der Unterweisung der Beschäftigten.

Mobile Behälterpressen bieten eine innovative Methode zur Verdichtung von Abfällen direkt an der Quelle:

Für eine umfassende Gewährleistung der Arbeitssicherheit bei der Verwendung mobiler Behälterpressen sind die Richtlinien der DGUV Information 214-087 zu beachten. Vor dem Erwerb sind klare Maßnahmen erforderlich, darunter die Verpflichtung zur CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung und Bereitstellung einer Betriebsanleitung.

Die Verwendung von mobilen Behälterpressen trägt auch zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Durch die Verdichtung des Abfalls wird der Bedarf an zusätzlichen Behältern oder Containern reduziert, was wiederum den Ressourcenverbrauch verringert.

Autorin: Julia Weigelt

Link zur DGUV Information 214-087:

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3414

Für die Institutionen, die Vorsorge, Rehabilitations- und Teilhabeleistungen anbieten, sowie für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind umfassende finanzielle Hilfemaßnahmen durch den Bund aufgrund stark gestiegener Energiekosten eingeführt worden. Diese Maßnahmen sollen die auftretenden Mehrbelastungen lindern und die Kontinuität der Dienstleistungen sicherstellen.

Einrichtungen für Vorsorge, Rehabilitation und Teilhabeleistungen: Zur Unterstützung dieser Einrichtungen gewähren Rehabilitationsträger einen einmaligen Zuschuss zu den Energiekosten. Dieser beträgt 95 % der Differenz zwischen den Energiekosten von 2022 im Vergleich zu 2021. Einrichtungen wie medizinische Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Vertragskliniken und Leistungserbringer nach § 60 SGB IX können diesen Zuschuss beantragen. Werkstätten für behinderte Menschen, größtenteils finanziert durch Länder und Kommunen, erhalten ebenfalls einen Zuschuss.

Für Krankenhäuser stellte der Bund 6 Milliarden Euro bereit, die über den Gesundheitsfonds an Krankenhäuser ausgezahlt werden, um mittelbar gestiegene Kosten zu kompensieren. Dies geschieht basierend auf der Anzahl der Krankenhausbetten. Auch Kostensteigerungen in energieintensiven Bereichen wie Wäscherei oder Küche werden berücksichtigt. Die direkten Energiekosten für Erdgas, Fernwärme und Strom werden von den Krankenhäusern gemeldet, wobei das Bundesamt für Soziale Sicherung die Auszahlungsbeträge ermittelt.

Zur Refinanzierung von Energiemehrkosten in Pflegeeinrichtungen erhält der Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung bis zu 2 Milliarden Euro. Pflegekassen melden ihre Ausgaben für Ergänzungshilfen, die dann als Erstattung für leitungsgebundene Energie und Strom an Pflegeeinrichtungen fließen.

Hintergrund für diese finanziellen Entlastungen ist die Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme sowie weitere gesetzliche Änderungen, da diese einen bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Daseinsversorgung haben. Um die Funktionsfähigkeit dieser Einrichtungen zu gewährleisten, hatte der Bund im März 2020 ein umfassendes Hilfsprogramm über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit Mitteln von bis zu 8 Milliarden Euro bereitgestellt. Diese finanzielle Unterstützung ist insbesondere für Krankenhäuser und Institutionen, die sich mit Vorsorge, Rehabilitation und Teilhabe beschäftigen, von großer Bedeutung. Die Auszahlungen an diese Einrichtungen werden durch das Bundesamt für Soziale Sicherung koordiniert. Zugelassene Pflegeeinrichtungen, sowohl voll- als auch teilstationäre, erhalten Ergänzungshilfen durch die dafür zuständigen Pflegekassen, wobei die Refinanzierung im Rahmen des monatlichen Liquiditätsausgleichs des Bundesamtes für Soziale Sicherung erfolgt. Laut dem Handelsblatt will die Bundesregierung jedoch, nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts, auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zum Ende des Jahres schließen. Das bestätigten mehrere Regierungsmitglieder dem Handelsblatt. Entweder werde der WSF geschlossen oder es werde kein neuer Wirtschaftsplan für 2024 aufgestellt. 20 Milliarden Euro an geplanten Ausgaben fielen damit im nächsten Jahr weg.

Krankenhäuser, die aufgrund der aktuellen Energiepreiserhöhungen Ausgleichszahlungen gemäß § 26f KHG erhalten haben, müssen bis zum 31. Dezember 2023 eine Energieberatung durch einen zertifizierten Gebäudeenergieberater durchführen lassen. Die Landesbehörde für Krankenhausplanung oder die betreffende Krankenkasse müssen bis zum 15. Januar 2024 den Nachweis über die erfolgte Beratung sowie die konkreten Schritte zur Umsetzung der Beratungsempfehlungen erhalten. Krankenhäuser, die diesen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig erbringen, riskieren eine pauschale Kürzung des Entlastungsbetrags um 20 Prozent.

Ebenso sind zugelassene Pflegeeinrichtungen, die Ergänzungshilfen gemäß § 154 SGB XI erhalten haben, dazu verpflichtet, bis zum Jahresende eine Energieberatung durchzuführen. Der Nachweis über die Beratung sowie die konkreten Umsetzungsmaßnahmen muss der zuständigen Pflegekasse spätestens bis zum 15. Januar 2024 vorgelegt werden. Fehlt ein vollständiger oder fristgerechter Nachweis, besteht die Gefahr einer Kürzung des Entlastungsbetrags um 20 Prozent

Autorin: Julia Weigelt